Libération - 23 novembre 2010

LIBÉRATION - 23 novembre 2010

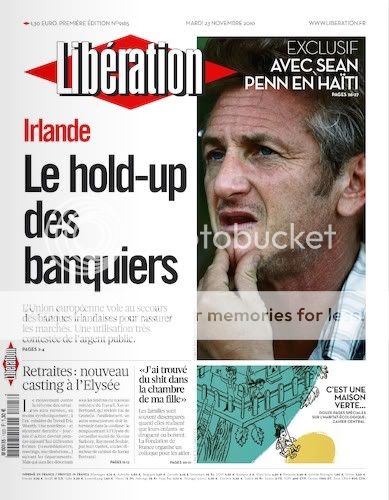

Haïti: Sean Penn dans son meilleur rôle

Arrivé quelques jours après le séisme, l’acteur américain a fondé une ONG et dirige un camp qui accueille 55 000 réfugiés. Sans pathos.

Par FABRICE ROUSSELOT Envoyé spécial à Petionville (Haïti)

Il est en retard et il s’excuse - «Trop de boulot». A peine descendu de sa Jeep noire, il réclame des cigarettes et s’en colle une sur l’oreille en réserve. Sean Penn a laissé son costume d’acteur à des milliers de kilomètres. Il s’assoit sur un banc, les cheveux en vrac, la chemise entrouverte et les rangers aux pieds. A trente mètres, cinq tentes vertes et un panneau en créole : «Kolera». «C’est notre hôpital de campagne, dit-il, jusqu’à présent, nous avons eu une dizaine de cas déclarés dans le camp mais les médecins font du bon boulot. On verra comment ça va évoluer.» Un peu plus bas, les tentes s’accrochent à la colline. Une forêt de bâches en plastique qui s’étend à l’infini.

Voilà maintenant plus de dix mois que Sean Penn a pris la direction de ce camp de 55 000 personnes qui était, en un autre temps, le club de golf de Pétionville, dans la banlieue sud-est de Port-au-Prince. Il est arrivé en Haïti six jours après le tremblement de terre du 12 janvier, avec une équipe de médecins et de spécialistes de l’aide humanitaire qu’il a lui-même mise sur pied. En un temps record, il a convaincu une riche philanthrope et activiste, Diana Jenkins, de l’aider financièrement. Lui aussi a mis de l’argent dans l’aventure, avant de fonder son ONG ( J/P HRO , comme Jenkins-Penn Human Relief Organization) et de dépêcher sur l’île un avion-cargo bourré de médicaments. Au début, l’armée américaine a fait les gros yeux en le voyant débarquer. Aujourd’hui, Penn a gagné le respect de tout le monde. La direction du camp lui a été officiellement confiée et il collabore avec de nombreuses ONG. Il a cinquante personnes avec lui à Pétionville, dont de nombreux volontaires, et deux cents autres à travers le pays. «Ici, si tu travailles tout seul tu n’arrives à rien. Tu peux toujours dire "moi je" mais t’as l’air d’un con. C’est le "nous" qui importe.»

Du golf, il ne reste que les lettres de fer forgé accrochées au portail d’entrée. Le club house n’a pas résisté au séisme et ressemble à une coquille vide. Après les secousses, les Haïtiens ont trouvé refuge sur les pelouses du parcours à neuf trous. «D’un point de vue topographique, ce camp est délicat car il est en pente, explique Penn en marchant au milieu des tentes. L’une de nos premières priorités a été de construire des rigoles pour évacuer l’eau et essayer de sécuriser tout le monde. C’était un travail énorme. Un jour, au tout début, on a dû venir la nuit parce qu’il y avait des torrents qui dévalaient la colline. C’était assez effrayant. Après, quand l’ouragan Tomas a frappé la capitale [début novembre, ndlr], on a cru au pire. Heureusement, cela a été moins terrible que prévu.»

Six mois sous la tente

Jamais Penn ne s’était impliqué dans un projet d’une telle ampleur. Grande gueule, bagarreur et teigneux, l’acteur s’est construit à Hollywood la réputation du militant de gauche qui se prend un peu trop au sérieux. Il est allé en Iran et en Irak. En 2002, il s’est payé une page entière dans le Washington Post pour écrire une lettre ouverte à George W. Bush et dénoncer la guerre qu’il s’apprêtait à lancer contre le régime de Saddam Hussein. Certes, il s’est rendu en Louisiane en 2005, après le passage de l’ouragan Katrina pour apporter une aide aux personnes en détresse. Mais en Haïti, Penn a passé les six premiers mois sur place, à dormir sous la tente et à répondre à toutes les urgences. Ensuite, il ne s’est absenté que quelques semaines, avant de revenir sur le terrain. Au magazine Vanity Fair, il a suggéré que son engagement pouvait être lié à sa séparation l’année dernière avec sa compagne de toujours, Robin Wright Penn, ou à l’histoire de son fils Hopper, sauvé miraculeusement d’un accident cérébral après une chute de skateboard. Mais, assis sur son banc, Penn n’a apparemment pas le temps de se perdre en conjectures. «L’important c’est d’essayer de trouver des solutions, simples et efficaces. Qui aident vraiment les gens. Et je me concentre là-dessus.»

Au camp de Pétionville, Penn n’a aucune difficulté à laisser Hollywood derrière lui. Il est certes allé, en octobre, assurer la promotion de son dernier film, Fair Game, sur l’affaire Plame, mais il s’est contenté du strict minimum. Sur le chemin qui serpente au milieu du camp, personne n’est vraiment préoccupé par sa cinématographie. Quand un gamin l’arrête, c’est pour lui demander où il peut trouver un docteur pour son mal de dents. Penn le renvoie vers l’équipe médicale. Une autre fois, un responsable de l’Unicef lui parle de ses projets pour une nouvelle structure scolaire dans le camp. «Faites-moi les plans, répond-il, et on fera en sorte que cela se fasse.» Plus tôt, Stéphanie et Phara, deux adolescentes venues récupérer des sachets d’eau, disent même qu’elles ne savent «rien de lui». «Un acteur américain ? Ah bon ? Nous, on connaît Brad Pitt et Tom Cruise, lui, on pensait juste que c’était le patron…»

Haïti a changé Sean Penn. Lui si hostile à la chose militaire a appris à travailler avec l’armée, qui lui a même décerné une médaille. «Il fait du bon boulot, personne ne peut lui enlever ça, dit un soldat qui stationne à l’une des entrées du camp, personne ne l’obligeait à venir se foutre dans cette galère.»

Les colères, Penn en a toujours. Mais elles sont plus froides, plus contrôlées. A quelques semaines du premier anniversaire du séisme, il ne cache pas son désarroi et sa frustration face à une reconstruction qu’il estime trop lente et à ce qu’il appelle «toutes les promesses non tenues». «Ça me rappelle l’industrie du film, grogne-t-il en lâchant un ou deux "fuck" au passage. C’est comme quand on lit un super script, et qu’ensuite, il faut faire des économies sur le budget, prendre un acteur commercial plutôt qu’un bon acteur et, au final, on a un film qui n’a rien à voir avec celui du début. Là c’est pareil. On a promis beaucoup de choses et en fin de compte, aujourd’hui, ce n’est pas ce qu’on espérait.»

«Je suis là pour longtemps»

Avant de partir, Sean Penn veut montrer l’école qu’il a montée très vite les jours qui ont suivi la catastrophe. Une grande salle en préfabriqué dans le bas du camp. «Ça permet d’apporter un peu de stabilité à quelques gamins», assure-t-il en grillant une énième cigarette. «Evidemment, ce n’est pas suffisant mais on manque de ressources. Il faut qu’on trouve de l’argent. Et puis, il faut aussi préparer le départ des gens du camp pour qu’ils bénéficient d’abris plus pérennes. Autant dire que je suis là pour longtemps…»

Dans un coin, des gamins avec des tee-shirts bleus barrés des lettres J/P HRO s’entraînent au ballon rond. Les «dragons» jouent déjà depuis plusieurs semaines des matchs de foot contre d’autres équipes d’autres camps. «Moi je suis dans l’équipe de Sean Penn, dit un garçon dans un sourire. On gagne toujours…»

Source : http://www.liberation.fr/monde/01012303804-haitisean-penn-dans-son-meilleur-role

Par FABRICE ROUSSELOT De notre correspondant à New York :

Sean Penn a détaillé pour Libération les motivations de son engagement.

L’aide internationale

«Beaucoup d’argent a été promis lors de la conférence des donneurs, mais très peu a été versé. Comment va-t-on commencer la reconstruction ? Il faut impliquer les entreprises, créer des emplois. Mais il faut de l’argent et de l’expertise. J’ai connu un séisme de force 7 en Californie dans les années 70 : il a tué 20 personnes, pas 200 000. Ce n’est pas le tremblement de terre qui tue les gens, c’est la pauvreté. La reconstruction doit se faire avec les Haïtiens et ils sont prêts. Ici, une personne sur 200 vous demande de l’argent, les autres vous demandent du travail. Ce sont des survivants. Ils ont une volonté formidable.»

Les camps

«Aucun camp n’est dans ce qu’il est convenu d’appeler "une bonne situation". Ils ont tous de très mauvaises conditions d’hygiène, y compris le nôtre. Ils n’offrent qu’une protection très relative. Ce sont comme des châteaux de cartes qui dépendent des dons et de la bonne volonté des individus. Si on ne prépare pas à l’avenir, il y aura une crise inévitable. Parce qu’en Haïti, les camps sont par définition "statiques". L’objectif devrait être d’aider les gens à retrouver une maison en dur où ils seraient plus en sécurité. Mais aujourd’hui, presque un an après le séisme, il n’existe que 5 000 structures d’accueil à Port-au-Prince. Elles peuvent loger 25 000 personnes, alors qu’il y a entre 1,2 million et 1,8 million de réfugiés. On est loin du compte.»

Les ONG

«Nous sommes l’organisation la plus offensive, et la plus efficace en ce qui concerne le déblayage des gravats, par exemple. Mais nous avons été critiqués par de nombreuses ONG parce que, soi-disant, "on se disperse". Pourtant, la seule façon de faire avancer les choses, c’est de travailler comme une pieuvre, avec plusieurs bras qui interviennent sur plusieurs fronts en même temps. Certaines ONG se préoccupent plus de préserver leurs propres intérêts que de travailler pour les Haïtiens.»

Le choléra

«On n’a pas les moyens nécessaires pour évaluer au mieux l’épidémie. Il existe 700 hôpitaux et cliniques dans le pays. Mais seuls 65 acceptent les malades du choléra, parce que les gens ont peur de la maladie. Nous avons des camions dans certaines régions du Nord où de nombreux cas sont déclarés mais où il n’y a pas de médecin. L’une de nos infirmières sur place nous dit que les gens meurent dans la rue comme dans un film d’horreur. Le choléra va continuer à progresser, c’est certain, en terme de nombre de malades. La mortalité dépend de la volonté de la planète. Si nous le voulons vraiment, nous pouvons sauver les Haïtiens.»